VOL-36 高知県・ひまわり乳業のミニパック update:2025.9/13 |

|

| 【ひまわり乳業(株)南国工場】 住所:高知県南国市物部272-1 電話:088-864-5800/(フリーダイヤル)0120-77-6245 通販サイト:https://himawari.ocnk.net/ |

|

| ひまわり乳業のミニパック 仕事が忙しくてなかなか遠征ができませんが、最近はミニパックの方に興味が傾いてきていますので、新種のミニパックを入手するために紙栓ビン製品とは違った場所やメーカーをリサーチしております。 しかしながら、そう簡単には新種のミニパックは見つからず、通販に目を向けてみることにしたところ、紙栓マニアには超有名な高知県・ひまわり乳業の南国工場が製造する商品にミニパックが存在し、通販で6種類も購入できることが判ったので早速購入してみました。 ひまわり乳業の紙栓は種類も多く、色もカラフルで私の大好きなメーカーの一つですが、初めてこのメーカーを知ったのは、中学生の時(1981年3月)に四国へ旅行に行った際、面白い駅名で有名だった国鉄(当時)の土讃線・後免(ごめん)駅に立ち寄った時でした。今思えば、ひまわり乳業の南国工場は後免駅から2kmの距離で、当時はひまわり南海乳業だったと思いますが、既に紙栓収集から撤退した時期で深追いしなかったのが残念です・・・ 今回は実に44年振りに賞味することになったひまわり乳業のミニパックをご紹介したいと思います。 |

|

|

|

| ひまわり乳業の通販で購入できたミニパック6種類 | |

| ひまわり乳業の歴史は複雑 ひまわり乳業の歴史を少し触れておくと、本筋は1922年に吉澤八洲夫氏が創業した「吉澤牧場」が起源ですが、戦争で工場が消失し1946年に再起して設立した「土佐乳業」を中心に事業を拡充するため1949年には「高知牛乳食品」へと改称しました。この高知牛乳食品の時代に中村工場、南国工場が建設され、社名も高知県以外への進出を視野に入れ1971年に「ひまわり乳業」へ再度改称されました。 その後も土佐市にあった南海乳業と1973年に合併し、今度は「ひまわり南海乳業」へ再度名称が変更され、1983年にようやく現在の「ひまわり乳業」へと落ち着きました。 ひまわり乳業の紙栓は時代によって社名が異なるので、特に「高知牛乳食品」や「ひまわり南海乳業」時代の紙栓はレア度も高くなりますが、意外とレアなのが南海乳業と合併する前の2年間だけ存在した第1期時代の「ひまわり乳業」の紙栓です。 第1期と現在の第2期との見分け方は、まず「ひまわり乳業(株)」の表記の場合は有無を言わず第2期の物ですが、「ひまわり乳業KK」表記の場合は、非常に難しい場合があります。中村工場は住所が第1期と第2期では異なるので見分けが簡単ですが、南国工場は「高知牛乳食品」時代からのデザイン変遷を知らないと判別ができないレベルです。興味のある方は、幣サイト「牛乳キャップ展示室・高知県」をご覧ください。「高知牛乳食品」「南海乳業」の特記のほか、第1期の紙栓には商品名の後に(合併前)の表記を入れております。 |

|

|

|

| ひまわり牛乳/あんぱんが食べたくなる牛乳/とろみミルク | |

|

|

| ひまわりコーヒー/あんぱんが食べたくなるカフェオレ/リープル | |

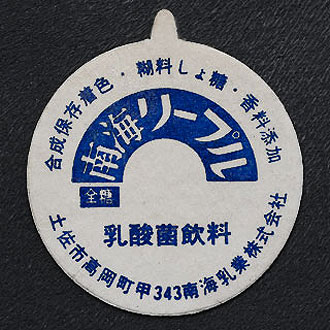

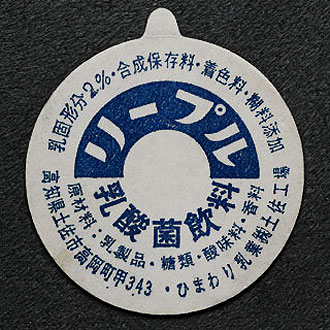

| ひまわり乳業の看板商品「リープル」は南海乳業の商品 テレビやSNS等で大人気となっている乳酸菌飲料リープルは、今や高知県民のソウルドリンクとして看板商品となっていますが、このリープルは「ひまわり乳業」のオリジナル製品ではなく合併した南海乳業の商品でした。 その歴史もあって、リープルの紙栓は南海乳業時代の南海リープル、ひまわり南海乳業時代のリープル、ひまわり乳業時代のリープルが存在します。ひまわり乳業のHPには、1980年にリープルはビンから紙パックに全て切り替わったと記載されていますが、この時代はひまわり南海乳業の時代なので、第2期ひまわり乳業時代の紙栓は存在しないことになりますが、実際には存在しており、リープルの紙栓ビン製品は1983年以降も存在していたと思います。 そして、もう一つ不思議なのが、南海乳業末期の紙栓はド派手なカラーで、ひまわり南海乳業になっても引き継がれていますが、リープルだけは地味なんですね・・・その地味さは合併後も変わらず最後まで継承しれました。今の紙パックみたいな黄色い紙栓だったら良かったと思います。 リープルの話になってしまいましたが、ひまわり乳業の製品は美味しいですよ!あんパンが食べたくなるシリーズがさっぱり味で好みでした。 |

|

| リープル紙栓コレクション | |

|

|

| 紙栓リープルの変遷 「南海乳業」→「ひまわり南海乳業」→「ひまわり乳業」 |